photo : Pascal-Jean Rebillat Photographies

Quand Napoléon partit pour Sainte-Hélène, le peuple français, pour la première fois depuis quinze ans, goûta quelque repos ; mais sa joie de vivre et de travailler en paix fut cruellement troublée par le terrible souvenir de Waterloo et de l'invasion étrangère. Ces braves soldats de la République et de l'Empire, qui avaient poussé devant eux tant de rois et tenu garnison dans toutes les capitales, ne se consolaient pas de voir l'Europe victorieuse à son tour et assise à leur foyer ; et comme, par malheur, les Bourbons n'étaient rentrés en France qu'avec les Prussiens, les Autrichiens, les Russes et les Anglais, on s'habitua à rejeter sur eux tous les malheurs de la patrie, et à croire que jamais, sans leur intervention, Paris n'aurait vu la fumée d'un bivac. C'est l'empereur qui avait fait la guerre ; c'est l'empereur qui avait été vaincu ; c'est sur les Bourbons qu'on rejeta le sang versé ; et Napoléon, chanté par les poëtes,

Resplendit, immobile en l'éternel azur. Sur vous, ô Parthénons, sur vous, ô Propylées !

De là naquirent toutes les conspirations militaires qui remplissent les six premières années de la Restauration : les officiera à demi-solde ne pardonnaient pas à Louis XVIII les défaites de Napoléon. Malheureusement un grief plus réel se joignit bientôt à ce grief imaginaire.

Les Bombons, qui n'avaient pas la splendeur de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna, ne surent ni flatter l'orgueil du peuple français ni satisfaire à son juste désir de liberté. Les nobles qu'ils traînaient à leur suite redemandèrent leurs biens confisqués par la Révolution, c'est-à-dire un tiers du territoire. Charles X apaisa ces serviteurs fidèles en leur offrant un milliard que le peuple entier paya pour la rançon des acquéreurs de biens nationaux.

De leur côté, les prêtres, disposant tout à la fois de l'enfer et du bras séculier, essayaient de ressaisir l'ancien patrimoine du clergé. C'est alors que la nation tout entière se sentit atteinte dans ses œuvres vives, c'est-à-dire dans ses intérêts matériels et dans sa liberté. De tous côtés le vieil esprit révolutionnaire s'éveilla. Aux échauffourées de régiment que la police et la gendarmerie suscitaient et réprimaient sans peine, succéda le long et patient effort des sociétés de carbonari, où s'enrôla toute la jeunesse libérale. Ce n'est plus pour Napoléon II, mais pour la liberté que ces conspirateurs nouveaux voulaient vaincre ou mourir, et leurs chefs n'étaient plus Didier, Caron ou Berton ; mais La Fayette, Benjamin Constant, Laffitte, Armand Carrel et M. Thiers.

Pendant que l'orage devenait tous les jours plus menaçant, les plus illustres défenseurs de la branche aînée des Bourbons mouraient ou se tenaient volontairement à l'écart. M. de Richelieu, qui avait rendu de si grands services en 1815 et en 1818, était mort. M. Royer-Collard hochait la tête d'un air chagrin. M. Guizot, si dévoué à tous les gouvernements malgré ses dehors austères, cherchait pour la première fois de sa vie (ce fut aussi la dernière) une part de popularité. Chateaubriand enfin, dont le nom seul valait une armée, se retirait sous sa tente comme Achille, ou n'en sortait que pour percer des traits les plus aigus M. de Villèle, son ennemi personnel. Celui-ci, qui cherchait à garder l'équilibre entre les partis extrêmes, tomba enfin et fit place à M. de Martignac, dont le ministère fut une trêve bientôt rompue par l'arrivée de M. de Polignac au pouvoir.

De ce jour, la bataille que tout le monde attendait, prévoyait, espérait ou craignait depuis quinze ans, devint tout à fait inévitable. Le pauvre Charles X, excellent homme qui croyait qu'un roi n'est pas obligé de tenir sa parole envers son peuple, disait d'un air belliqueux, en faisant allusion à la mort de Louis XVI : « Je lutterai. J'aime mieux mourir à cheval qu'en charrette ». M. de Polignac, d'une capacité proportionnée à celle de son maître, ne savait ni parler, ni penser, ni agir, et n'avait d'autre mérite qu'un dévouement sans bornes et une confiance absolue dans la Providence. Pour comble, il se croyait sûr de l'armée, ayant mis à sa tête deux hommes dont l'un, Bourmont, ancien chouan, avait déserté la veille de Waterloo, et l'autre, Marmont, passait pour avoir trahi l'empereur après la paix de Paris, en 1814.

C'est avec de tels hommes et de tels principes que Charles X allait soutenir le choc de toute la jeunesse libérale, dont les chefs étaient l'élite de la nation ; mais avec le budget et l'armée, il croyait venir à bout de toutes les résistances. « Soyez sans crainte, disait M. de Polignac, tout le monde vient à moi ; j'aurai une majorité considérable. »

Dès la première rencontre, le ministère fut désarçonné. La Chambre des députés lui refusa son concours et fut dissoute. Puis, comme les électeurs s'obstinaient à renvoyer les mêmes députés, le roi, en vrai petit-fils de Louis XIV, ne voulut pas céder et préféra recourir aux grands moyens, c'est-à-dire aux ordonnances et au canon, ultima ratio regum.

L'article 14 de la Charte disait : « Le roi... fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. » Les casuistes politiques, non moins ingénieux que les casuistes ecclésiastiques, feignirent de croire que ce texte entortillé donnait droit de pétrir la France au gré de la royauté. Charles X et M. de Polignac invoquèrent l'Esprit-Saint et publièrent ces fameuses ordonnances, dont la première seule mérite d'être citée, car elle sert à mesurer le chemin que nous avons parcouru depuis trente-sept ans. En voici le texte :

« La liberté de la presse périodique est suspendue. Nul journal et écrit périodique ou semi-périodique... ne pourra paraître soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu d'une autorisation...

« Cette autorisation... pourra être révoquée. »

Les ordonnances signées, Charles X partit pour la chasse, en disant d'un air joyeux à une dame qui le félicitait de sa bonne santé : « Oui, j'ai encore la force de donner un bon coup de sabre à ces coquins ! » Pauvre vieux Robin des Bois, il croyait avec sa garde royale et ses Suisses mettre tout un peuple à la raison ; et quel peuple ! Les fils de ceux qui avaient promené le drapeau tricolore de Cadix aux tours du Kremlin !

Tout le monde, autour de lui, n'était pas aussi confiant. M. Sauvo, rédacteur en chef du Moniteur, s'écria en lisant les ordonnances: « J'ai cinquante-sept ans, j'ai vu toutes les journées de la Révolution ; que Dieu sauve le roi et la France ! »

Sauvo ne se trompait pas. L'effet des ordonnances fut celui d'une braise jetée dans un baril de poudre. Les députés, gens considérables, montrèrent d'abord peu de zèle. L'avocat Dupin, qu'on a vu, depuis, servir avec tant d'acharnement Louis-Philippe, la République et Napoléon III, montra une lâcheté extraordinaire, et refusa de donner son avis : M. Guizot et M. Casimir Périer ne furent pas moins circonspects. Ces hommes qui auraient dû, comme chefs de parti, donner le signal de la résistance, ne montrèrent qu'indécision et mollesse. Mais les journalistes, et en particulier M. Thiers, alors rédacteur en chef du National, Armand Carrel, M. Mignet, M. de Rémusat et M. Pierre Leroux, rédacteurs du Globe, M. Coste, rédacteur en chef du Temps, et vingt autres moins connus, ou qui depuis ce temps ont mérité d'être rejetés dans l'oubli, organisèrent avec ardeur la résistance. C'est à leur courage que l'insurrection dut son succès.

Leur premier acte fut de rédiger une protestation qui sera l'éternel honneur de ceux qui l'ont signée, car elle mettait leurs têtes en péril.

Il faut en citer ici quelques passages.

« ... Le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.

« Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner les premiers, l'exemple de la résistance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la loi.

« ... Nous sommes dispensés d'obéir ; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée... Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose... Nous résistons pour ce qui nous concerne ; c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance. »

Dans cette protestation hardie on retrouvait le glorieux axiome de la Révolution, formulé en 1789, par La Fayette : « Quand un peuple est opprimé, l'insurrection est le plus saint des devoirs. »

Et les signataires ne se bornèrent pas aux paroles. Les rédacteurs du National et du Temps firent tirer et distribuer dans les rues des milliers d'exemplaires de la protestation. La police voulut briser leurs presses, et rencontra la plus vive résistance. Le commissaire chargé de cette œuvre odieuse fut menacé des peines que le législateur a portées contre le voleur par effraction. Plusieurs serruriers refusèrent leurs services à l'autorité, et l'on fut obligé d'appeler l'ouvrier employé au ferrement des forçats ; tant le peuple était unanime pour reconquérir la liberté !

On le vit bien, peu d'heures après. C'est le lundi 26 juillet 1830 que le Moniteur publia les ordonnances. Dès le lendemain 27, des groupes nombreux se dirigeaient des extrémités de Paris, vers les quartiers du centre et le Palais-Royal. A une heure, on apprit que Marmont, duc de Raguse, était nommé commandant de l'armée de Paris, et l'indignation publique s'en accrut.

Marmont n'avait pas osé refuser ce dangereux honneur. La fatalité semblait le poursuivre depuis le commencement de sa carrière et s'acharner contre lui. Il avait conseillé l'expédition d'Alger, dont il espérait obtenir le commandement ; mais quand l'armée dut partir, Bourmont, bien inférieur à lui par le grade et la capacité, fut nommé, car la cour voulait à toute force illustrer un chouan dont elle était sûre, et pour comble d'ironie, Bourmont dit à Polignac : « S'il arrive quelque chose en mon absence, prenez Marmont ; il est compromis ; il se battra bien. »

Et, en effet, le malheureux, quoique personnellement opposé aux ordonnances, se battit comme s'il en avait été l'auteur : déplorable effet de la discipline militaire qui place le soldat entre l'obéissance passive et son devoir de citoyen. A quatre heures de l'après midi, la fusillade commença aux abords du café de la Régence et du Palais-Royal, et aussitôt s'étendit comme une traînée de poudre dans tout Paris. Mais comment décrire cette bataille qui dura deux jours, et où chaque rue eut à son tour ses héros et ses victimes.

Dix-huit mille hommes à peu près formaient la garnison de Paris ; sur ce nombre, les deux tiers environ, gardes royaux et Suisses, dont la solde élevée garantissait le dévouement, se battirent avec rage contre les Parisiens. Le reste, composé de troupes de ligne, et moins caressé par le gouvernement, se montra indécis, et parut n'obéir et ne combattre qu'à regret. Plusieurs détachements restèrent neutres. Mais la bataille n'était pas moins inégale pour les Parisiens. La plupart n'avaient point d'armes. Quelques couteaux et quelques fusils de chasse formaient tout leur arsenal, et les ministres étaient si certains de la victoire, qu'on crut l'émeute apaisée le 27 au soir.

Pendant la nuit, l'insurrection s'organisa, et dés le mercredi matin 28 juillet, les barricades s'élevèrent de toutes parts. La garde nationale s'arma ou donna ses fusils aux insurgés. On sonna le tocsin à Notre-Dame ; on s'empara de l'Hôtel de Ville, et enfin l'on arbora hardiment le vieux drapeau tricolore sur les tours de la cathédrale. Dès cette heure-là, tout fut décidé. L'insurrection avait un but et un point de ralliement. Le reste n'était plus qu'une affaire de coups de fusil.

En même temps, elle avait un centre. Jacques Laffitte et le vieux La Fayette, qui avait gardé toute l'ardeur de la jeunesse, venaient d'arriver à Paris. Dès lors, on rejeta bien loin les lâches conseils de M. Guizot et de l'avocat Dupin, et l'on put traiter d'égal à égal avec la dynastie. Pendant ce temps, Charles X, confiant, comme il le disait, dans ses armes aussi bien que dans son droit, disait à son ancien confident Vitrolles : « Les chefs du mouvement doivent être maintenant entre les mains de l'autorité militaire, et l'on vient de nommer un conseil de guerre qui siégera aux Tuileries et fera justice sommaire des insurgés pris les armes à la main. » Par cette seule parole d'un roi qui n'a jamais passé pour cruel ou vindicatif, qu'on juge de la générosité des vainqueurs, qui le laissèrent partir tranquillement pour l'exil et consentirent même à payer ses dettes.

Au reste, dès le 29 juillet au matin, la victoire était décidée. L'armée, repoussée successivement de la Bastille et de l'Hôtel de Ville jusqu'au Louvre et aux Tuileries, puis menacée en flanc par les insurgés de la rive gauche que conduisaient trois jeunes républicains, J. Bastide, Godefroy Cavaignac et Guinard, et sur ses derrières par les insurgés qui s'étaient emparés de la place Vendôme, est enfin chassée du Louvre et des Tuileries, et se retire sur Saint-Cloud, où Charles X, revenant de poursuivre le cerf, se débottait tranquillement. C'est là que Marmont, rendant compte de ses exploits au duc d'Angoulême, fut traité comme un misérable laquais par ce prince même pour qui il venait de mitrailler ses concitoyens : juste récompense de son infamie !

Le peuple était vainqueur, mais sa victoire coûtait cher. Le sang des meilleurs et des plus braves citoyens avait coulé ; trois ou quatre mille Français, sans compter la garde royale et les Suisses, avaient été tués ou blessés, mais à ce prix la liberté était affermie ou reconquise au moins pour quelques années.

Cependant, au milieu du partage des dépouilles qui suivit bientôt le combat, et où ceux qui n'avaient pas voulu risquer un poil de leur barbe obtinrent, comme il est naturel, la plus grosse part, on n'oublia pas de rendre les derniers honneurs à ces héros inconnus, ouvriers, gardes nationaux et bourgeois, qui avaient donné leur vie pour la patrie, et la colonne de Juillet restera comme un monument impérissable du courage de nos pères, et comme un conseil à leurs descendants.

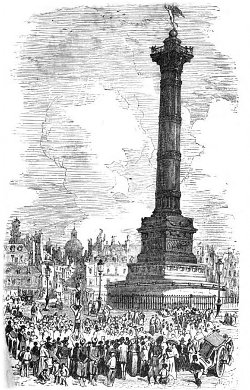

Colonne de Juillet, sur la Place de la Bastille, estampe.

Cette colonne, dont la première pierre fut posée par Louis Philippe, le 28 juillet 1831, et qui ne fut inaugurée qu'en 1840, est située sur la place même où le premier consul Bonaparte avait voulu d'abord faire élever un éléphant en bronze. Elle se compose d'un massif circulaire entouré d'une grille. Au-dessous sont les caveaux où l'on a déposé les corps de six cent quinze combattants de Juillet, dont les noms sont inscrits en lettres d'or sur la colonne. Au-dessus du massif sont vingt-quatre médaillons de bronze qui ornent un soubassement carré, et au-dessus de ce soubassement le piédestal en marbre blanc sur lequel est posée la colonne. Le principal ornement du piédestal est une œuvre d'art de la plus rare beauté, le fameux Lion de Juillet, du sculpteur Barye. C'est le côté que la gravure montre au lecteur. Sur le côté opposé sont les armes de la ville de Paris, et à chacun des quatre angles, le coq gaulois en bronze, de Barye. La colonne, tout entière en bronze, est creuse, et l'on monte au sommet par un escalier. Sur le chapiteau est une lanterne surmontée du génie de la liberté, en bronze doré, par Dumont, qui tient d'une main des chaînes brisées et de l'autre le flambeau de la civilisation. Le monument tout entier, œuvre de MM. Duc et Alavoine, est un des plus beaux de Paris. Il pèse 179,500 kilogrammes. Le chapiteau, unique dans son genre, pèse 12,000 kilogrammes ; on l'a coulé d'un seul jet ; il a 5 mètres de face, 2 mètres 70 centimètres de hauteur, et 12 millimètres d'épaisseur. Le monument a 50 mètres 33 centimètres de hauteur.

Du haut de la colonne de Juillet, on découvre un horizon très étendu, tous les monuments de Paris, les boulevards, la Seine, le Jardin des Plantes, le donjon de Vincennes, le Père-Lachaise. Montmartre et jusqu'aux clochers de Saint-Denis, à l'ombre desquels dormaient autrefois les rois de France.

Source : Paris guide par les principaux écrivains et artistes de la France

Colonne surmontée d'une statue représentant le Génie de la Liberté.

Ancien bien de la Couronne (Palais National) . Monument commémoratif des trois journées de juillet 1830. Suite aux Trois Glorieuses, l'architecte Jean-Antoine Alavoine fut chargé de l'édification d'une colonne. A sa mort, le projet fut repris et modifié par Joseph-Louis Duc. Statue du Génie réalisée par Augustin-Alexandre Dumont. Monument inauguré en juillet 1840. Passage du canal de l'Ourcq en sous-sol. Colonne restaurée en 1988-1989 pour le bicentenaire de la Révolution Française.

Source : Ministère de la culture.